圖片1-三里崗革命烈士陵園 圖片2-伏嶺革命烈士陵園 隨縣三里崗鎮(zhèn)位于隨州市西南部,大洪山北麓,是隨縣、京山、鐘祥三縣市的結(jié)合部。隨岳高速、麻竹高速、漢十高速、212省道、333省道穿境而過。全鎮(zhèn)版圖面積318平方公里,境內(nèi)交通便利,群山起伏,物產(chǎn)豐富,自古以來是一個交通要道,也是兵家必爭之地。革命戰(zhàn)爭時期,中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的軍隊在這里與國民黨軍隊進行多次戰(zhàn)斗,許多革命先烈拋頭顱灑熱血,英勇戰(zhàn)斗,最終長眠于此。 本版文字/隨州日報全媒記者楊文明、通訊員羅可啟 本版圖片/隨州日報全媒記者徐斌 圖片1-三里崗革命烈士陵園 圖片2-伏嶺革命烈士陵園 隨縣三里崗鎮(zhèn)位于隨州市西南部,大洪山北麓,是隨縣、京山、鐘祥三縣市的結(jié)合部。隨岳高速、麻竹高速、漢十高速、212省道、333省道穿境而過。全鎮(zhèn)版圖面積318平方公里,境內(nèi)交通便利,群山起伏,物產(chǎn)豐富,自古以來是一個交通要道,也是兵家必爭之地。革命戰(zhàn)爭時期,中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的軍隊在這里與國民黨軍隊進行多次戰(zhàn)斗,許多革命先烈拋頭顱灑熱血,英勇戰(zhàn)斗,最終長眠于此。 本版文字/隨州日報全媒記者楊文明、通訊員羅可啟 本版圖片/隨州日報全媒記者徐斌

為了更好的懷念——三里崗革命烈士陵園遷建記 無數(shù)革命先烈為了新中國的成立血灑沃土,為國捐軀。大洪山下三里崗鎮(zhèn),也是一處革命的熱土,許多英雄人物和故事傳頌至今。

趙基梅、吳江秋、劉天聰?shù)雀锩攘覡奚诖蠛樯降膽驯АK麄兊拿掷仙俳灾麄兊挠⑿凼论E人人能講。

為緬懷革命先烈,傳承紅色記憶,1964年,原三里崗區(qū)人民政府在鎮(zhèn)北約6公里處的佛爺嶺修建伏嶺革命烈士陵園,將趙基梅烈士墓從尚店火石沖遷移到伏嶺革命烈士陵園。1967年清明節(jié)前進行整修時,又將分散在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的華夫、張指導(dǎo)員、劉天聰、吳江秋烈士的墓遷移到伏嶺革命烈士陵園內(nèi),集中安葬。

“人民英雄永垂不朽”的革命烈士紀念碑高高地矗立陵園中央,紀念碑北側(cè)是趙基梅、華夫、張指導(dǎo)員、劉天聰、吳江秋烈士的墓地。

為了更好地緬懷先烈,方便后人祭掃,2006年,在曾都區(qū)委區(qū)政府的關(guān)懷,市、區(qū)老促會、民政局、扶貧辦的支持下,三里崗鎮(zhèn)人民政府將伏嶺革命烈士陵園遷至集鎮(zhèn)東頭柳樹灣四組,更名為三里崗革命烈士陵園。烈士的遺骨仍然安葬在伏嶺革命烈士陵園內(nèi),三里崗革命烈士陵園每位烈士墓地只取了少量墓土,重新修建而成。

遷建三里崗革命烈士陵園時,社會各界人士、三里崗企業(yè)家、群眾紛紛捐款資助。趙基梅烈士之子趙小平、兒媳婦徐亞萍捐款3000元。

舉目遠眺,三里崗革命烈士陵園,氣勢恢宏,魁偉壯觀。該陵園距鎮(zhèn)區(qū)一公里,2006年10月動工興建,12月9日驗收峻工,總投資16.8萬元,占地面積約3000平方米,由登山臺階、綠地翠柏和陵園三部分組成。陵園面積約800平方米,設(shè)有石砌圍墻鏤花欄桿、花壇、走道、瞻位、烈士墓、紀念塔。

紀念塔建在陵園中央,分為塔座、塔臺、塔身,高12米。比例協(xié)調(diào),磚混構(gòu)筑,灰白色瓷磚貼面。正面鑲嵌楷書“革命先烈永垂不朽”八個大字。陵園內(nèi)東北側(cè)為趙基梅、華夫、張指導(dǎo)員、吳江秋、劉天聰五位革命烈士的墓地。

一舉端掉國民黨軍隊大洪山下軍火庫 江漢獨立旅新寨戰(zhàn)斗 新寨,位于三里崗鎮(zhèn)西南5公里,大洪山主峰東側(cè)萬家坪村一組,這里東臨江漢平原,西靠大洪山,地理位置十分重要。

1942-1945年,國民黨第六縱隊司令曹勖所屬的兩個連140多人,駐扎新寨(許家河村),守護新寨武器彈藥庫。寨內(nèi)設(shè)有修械所、鐵工所、印刷廠等機構(gòu)。寨上有草房、瓦房51間,其中40多間存放重機槍、步槍、地雷、手榴彈、子彈、軍衣、布匹等,足夠三個師的武器裝備和彈藥。

1945年10月,江漢獨立旅根據(jù)大洪山游擊支隊的偵察,決定分三路進攻新寨:一團和大洪山游擊支隊為攻寨主力;二團在寨東切斷來自柳林方向國民黨援軍來路(20世紀90年代,三八大隊至風(fēng)尖子一帶隨處可見當時戰(zhàn)場遺留下的戰(zhàn)壕),并負責(zé)解決新屋灣修械所和八墻灣印刷廠之敵;三團插入新寨西北,狙擊茅茨畈方向的國民黨援軍。

10月8日中午,戰(zhàn)斗打響。一團和大洪山游擊支隊將新寨包圍,支隊長蘇慶揚率部頂著濕棉被、濕棉襖猛攻寨南炮樓,因守軍彈藥充足,工事堅固,一天6次進攻都未奏效,一團和支隊傷亡110多人。次日,江漢獨立旅乘敵吃飯之機,一舉攻破南炮樓。東炮樓由一個營組織爆破,兩炮樓的失守,新寨之敵完全陷入孤立境地。

江漢獨立旅在東西山頭以山炮向寨內(nèi)轟擊,并切斷守軍水源,同時開展政治攻勢。江漢獨立旅還釋放一個被俘守軍炊事員回寨,將勸降信轉(zhuǎn)交留守處。由于留守處主任負傷,一日本顧問被炸死,加之寨內(nèi)斷水,守軍被迫于11日上午打開南門投降。

這次戰(zhàn)斗,除生俘70多人外,其余守敵全部被擊斃,繳獲了大批武器、彈藥、銀元和軍用物資,隨南縣愛國民主政府組織民夫500多人,歷時十幾天將戰(zhàn)利品運往京山縣新市鎮(zhèn)八字門村。

趙基梅:戰(zhàn)功卓著鞠躬盡瘁  趙基梅,1909年出生,湖北麻城人。1927年“黃麻起義”打響了鄂豫皖地區(qū)武裝反抗國民黨反動派的第一槍。懷著救國理想的他,1929年參加中國工農(nóng)紅軍,從此走上革命道路,次年加入中國共產(chǎn)黨。 抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后,趙基梅歷任八路軍第129師386旅771團政治處主任,獨立游擊支隊司令員兼晉冀豫軍區(qū)第5軍分區(qū)司令員,先后參加晉東南反“九路圍攻”、磁武涉林等戰(zhàn)役戰(zhàn)斗。1940年4月任八路軍第2縱隊新編第3旅副旅長,參加冀魯豫邊區(qū)反“掃蕩”。后任新編第3旅代理旅長,率部進至魯西南地區(qū)恢復(fù)和發(fā)展抗日根據(jù)地。1941年起任八路軍第115師教導(dǎo)員第7旅政治委員兼冀魯豫軍區(qū)第8軍分區(qū)司令員和政治委員、第7軍分區(qū)政治委員、第5軍分區(qū)司令員,繼續(xù)堅持魯西南地區(qū)游擊戰(zhàn)爭。 解放戰(zhàn)爭時期,任晉冀魯豫野戰(zhàn)軍第7縱隊副司令員,參加出擊隴海路、定陶、巨(野)金(鄉(xiāng))魚(臺)、豫北攻勢等戰(zhàn)役。1947年8月任晉冀魯豫野戰(zhàn)軍第12縱隊司令員,率部挺進大別山。12月兼任江漢軍區(qū)司令員,率部西越平漢鐵路進入江漢地區(qū),在大洪山周邊,配合大別山主力部隊反“圍攻”斗爭。所率部隊所向披靡,半月殲敵4000人,先后解放桐柏、棗陽、京山、鐘祥等9座縣城。 由于長期身處艱苦的戰(zhàn)爭環(huán)境和忘我工作,他得了嚴重的胃病。盡管身體十分虛弱,他還是同戰(zhàn)士們一起同吃“大鍋飯”,配給他的馬總是讓給傷病員騎。在挺進大別山的艱苦斗爭中,他又患了重感冒,躺在擔架上指揮作戰(zhàn)。后轉(zhuǎn)腸梗阻,病情加重,由于缺醫(yī)少藥,1947年12月27日在隨縣三里崗尚店病逝,時年38歲,遺體安葬在尚店火石沖。 積勞成疾、鞠躬盡瘁,是趙基梅烈士革命生活的真實寫照,是后人緬懷奮勇前行的力量源泉。 趙基梅烈士的墓地1964年從尚店火石沖遷移到伏嶺革命烈士陵園,2006年又遷移到三里崗革命烈士陵園內(nèi)。 趙基梅,1909年出生,湖北麻城人。1927年“黃麻起義”打響了鄂豫皖地區(qū)武裝反抗國民黨反動派的第一槍。懷著救國理想的他,1929年參加中國工農(nóng)紅軍,從此走上革命道路,次年加入中國共產(chǎn)黨。 抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后,趙基梅歷任八路軍第129師386旅771團政治處主任,獨立游擊支隊司令員兼晉冀豫軍區(qū)第5軍分區(qū)司令員,先后參加晉東南反“九路圍攻”、磁武涉林等戰(zhàn)役戰(zhàn)斗。1940年4月任八路軍第2縱隊新編第3旅副旅長,參加冀魯豫邊區(qū)反“掃蕩”。后任新編第3旅代理旅長,率部進至魯西南地區(qū)恢復(fù)和發(fā)展抗日根據(jù)地。1941年起任八路軍第115師教導(dǎo)員第7旅政治委員兼冀魯豫軍區(qū)第8軍分區(qū)司令員和政治委員、第7軍分區(qū)政治委員、第5軍分區(qū)司令員,繼續(xù)堅持魯西南地區(qū)游擊戰(zhàn)爭。 解放戰(zhàn)爭時期,任晉冀魯豫野戰(zhàn)軍第7縱隊副司令員,參加出擊隴海路、定陶、巨(野)金(鄉(xiāng))魚(臺)、豫北攻勢等戰(zhàn)役。1947年8月任晉冀魯豫野戰(zhàn)軍第12縱隊司令員,率部挺進大別山。12月兼任江漢軍區(qū)司令員,率部西越平漢鐵路進入江漢地區(qū),在大洪山周邊,配合大別山主力部隊反“圍攻”斗爭。所率部隊所向披靡,半月殲敵4000人,先后解放桐柏、棗陽、京山、鐘祥等9座縣城。 由于長期身處艱苦的戰(zhàn)爭環(huán)境和忘我工作,他得了嚴重的胃病。盡管身體十分虛弱,他還是同戰(zhàn)士們一起同吃“大鍋飯”,配給他的馬總是讓給傷病員騎。在挺進大別山的艱苦斗爭中,他又患了重感冒,躺在擔架上指揮作戰(zhàn)。后轉(zhuǎn)腸梗阻,病情加重,由于缺醫(yī)少藥,1947年12月27日在隨縣三里崗尚店病逝,時年38歲,遺體安葬在尚店火石沖。 積勞成疾、鞠躬盡瘁,是趙基梅烈士革命生活的真實寫照,是后人緬懷奮勇前行的力量源泉。 趙基梅烈士的墓地1964年從尚店火石沖遷移到伏嶺革命烈士陵園,2006年又遷移到三里崗革命烈士陵園內(nèi)。

吳江秋:劉胡蘭式女英雄

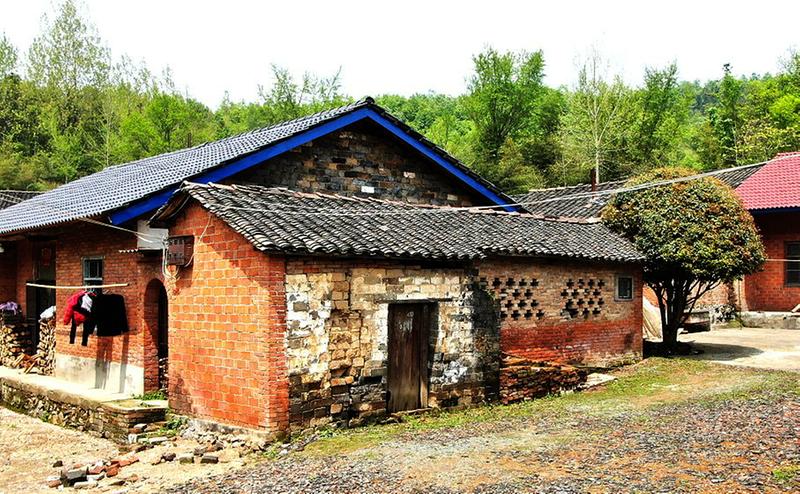

曾經(jīng)關(guān)押吳江秋烈士的房子,老房子的一面墻還保存至今。 吳江秋烈士是個女同志,安陸縣人,1925年出生,城市貧民出身。上初中時,吳江秋就參加了革命,并加入中國共產(chǎn)黨。16歲時,上級黨組織派吳江秋同志到京山縣晏店區(qū)工作,先后任晏店區(qū)委宣傳委員、區(qū)委副書記等職務(wù)。 1940年,國民黨六縱隊在京山縣被新四軍打垮后,逃到京隨邊界,瘋狂破壞我革命根據(jù)地的組織建設(shè)。1943年7月17日晚上,吳江秋和區(qū)干部們正在開會,被敵人包圍了。當時被捕的有吳江秋、劉天聰?shù)绕呷恕橙诉B夜將被捕的革命者押到三里崗鎮(zhèn)河口村,關(guān)在回龍灣和河口店,不久又將吳江秋和另外兩個女同志轉(zhuǎn)到國民黨軍司令部(賀家灣)關(guān)押。吳江秋在賀家灣經(jīng)受了一個多月的嚴刑拷打和威逼利誘,她始終堅貞不屈。敵人想盡辦法讓她投降不成,便決定殺害她。在受害的前一天晚上,她高唱了一夜的革命歌曲。臨刑時,她昂首挺胸地走過賀家灣對門的一條田埂,過了小河在一個小山嘴的大櫟樹下,她面不改色地高呼:“中國共產(chǎn)黨萬歲!”敵人的槍響了,罪惡的子彈洞穿了吳江秋的胸部和頭部。河口村賀家灣的貧苦農(nóng)民目睹了吳江秋英勇就義的過程,流下了悲憤的淚水,并將她的遺體安葬在附近山坡上。 1967年4月清明節(jié)前,三里崗區(qū)人民政府修建伏嶺烈士陵園時,將其遺骨遷葬到伏嶺革命烈士陵園。這位英姿颯爽的年輕革命女干部,犧牲時年僅19歲,被菇鄉(xiāng)群眾稱為“劉胡蘭式女英雄”。

張指導(dǎo)員:無名英雄勇殺敵拼將熱血寫春秋 在三里崗革命烈士陵園,有一位無名英雄——張指導(dǎo)員,姓名及出生年月都不詳,是新四軍第五師一團某連指導(dǎo)員。

1947年,他所在隊伍在隨縣三里崗尚店元寶寨與國民黨六縱隊作戰(zhàn),他奮勇殺敵,沖鋒在前,不幸壯烈犧牲,葬于當時尚店街附近鳳凰嘴。

張指導(dǎo)員是千千萬萬為革命捐軀的革命先烈之一,他們的英雄事跡深深地感動著三里崗人民群眾。解放后,當?shù)厝罕姺浅涯顬楦锩鼱奚挠⑿哿沂浚瑳Q定立碑紀念。1952年8月,尚店人民為紀念“八一”建軍節(jié),特立碑紀念無名英雄張指導(dǎo)員,并刻下碑文。

張同志:

你為人民灑熱血,拋頭顱,犧牲了生命。你的形象永遠活在我們的心中。現(xiàn)在我們在黨和毛主席的領(lǐng)導(dǎo)下,已翻了身,你的血沒有白流。我們要繼承你的革命遺志,積極地抗美援朝,建設(shè)祖國,鞏固工農(nóng)聯(lián)盟,永遠跟共產(chǎn)黨走,由新民主主義過渡到社會主義。你的精神是不死的,你的犧牲是光榮的。同志啊,你安息吧!

尚店全體人民

一九五二年八月一日

劉天聰:堅定信念寧死不屈 劉天聰烈士,京山縣馬河村人,長工出身,出生年月不詳。1937年參加革命并加入了中國共產(chǎn)黨,生前任京山縣晏店區(qū)委書記,為革命事業(yè)作出了突出的貢獻。

劉天聰和吳江秋同志都是中共京山縣晏店區(qū)委干部。1943年7月17日晚,他和吳江秋同志開會時同時被捕。敵人對劉天聰?shù)热诉M行了一個多月的嚴刑拷打和審訊。面對敵人慘無人道的刑訊逼供,劉天聰始終堅貞不屈。敵人束手無策,在吳江秋同志被害的第三天早晨,活埋了劉天聰同志。

那天清早,敵人在河口店對門的象王山下挖了一個坑,把劉天聰同志推到坑邊后。國民黨軍大隊長晏永寬還是不死心,想從劉天聰嘴里得到一點東西,對劉天聰說:“限你三分鐘考慮好,你投降不投降?只要你告訴我一點情況,我可以把你放走。”劉天聰沉著堅定地回絕說:“沒有什么考慮的!只有革命的共產(chǎn)黨員,沒有投降的共產(chǎn)黨員。”說完高呼:“共產(chǎn)黨萬歲,毛主席萬歲!”話音還未落,劉天聰同志的腰部被打了一鋤頭,劉天聰痛苦地倒在土坑中。劉天聰,這個優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員、堅貞不屈的共產(chǎn)主義革命戰(zhàn)士就這樣被敵人活埋了。

村民王煥業(yè)得知劉天聰被敵人活埋后,和大兒子王家興兩人偷偷地將劉天聰刨出來,選了一個好點的地方進行安葬。1967年4月,劉天聰?shù)哪沟剡w到伏嶺革命烈士陵園內(nèi)。

華夫:熱血為革命積勞獻青春 華夫烈士,江蘇南京人,1913年出生。

青年華夫懷揣報國志,投筆從戎。為革命,一腔熱血,聽召喚,轉(zhuǎn)戰(zhàn)各地。生前任江漢行署副主任,江漢軍區(qū)政治部副主任。他謙虛謹慎,英勇頑強,因物質(zhì)生活艱苦,醫(yī)療條件差,勞累過度,身患疾病,醫(yī)治無效,于1947年冬病逝于隨縣長崗庹家村,為革命獻出了寶貴的生命,病逝時年僅34歲。

1967年,三里崗區(qū)人民政府修建伏嶺烈士陵園時,將其遺骨遷葬到伏嶺革命烈士陵園。當年開棺時,還發(fā)現(xiàn)了華夫同志的一枚私章。

|