首頁|

時政|

隨州要聞|

市直部門|

縣市區(qū)|

鄉(xiāng)鎮(zhèn)|

鄉(xiāng)村|

安全|

社會|

訪談|

專題|

營商環(huán)境|

神韻隨州|

外媒看隨州|

教育|

健康|

文旅|

圖片|

公眾號|

微博

【編鐘第3期·建黨百年專號】尋訪葉開寅故里

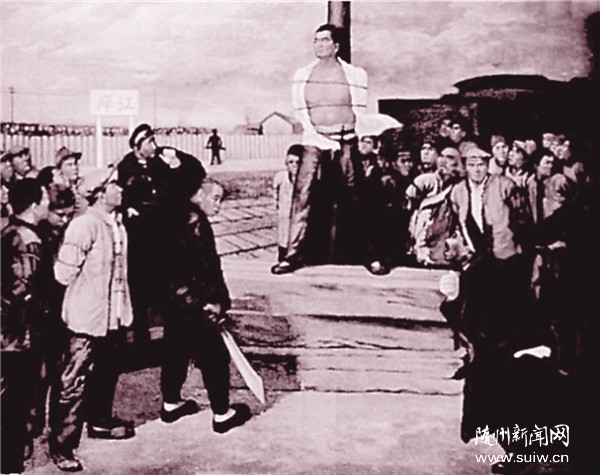

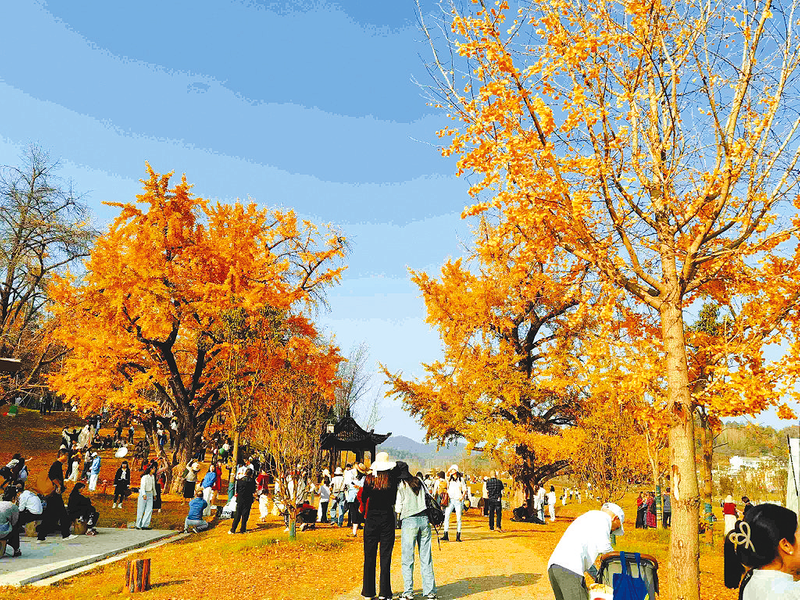

張 幻 辛丑年年后,氣溫乍暖還寒。隨州市作家協(xié)會一行人,驅(qū)車來到廣水武勝關(guān)鎮(zhèn)樓子沖村,尋訪革命先烈葉開寅的光榮事跡。 汽車在曲折蜿蜒的鄉(xiāng)村公路上行駛,樓子沖村轉(zhuǎn)眼就呈現(xiàn)在了眼前。 這是一個一眼望去似乎并不起眼的村莊。 與記憶中的山清水秀的鄉(xiāng)村印象一致。樓子沖村村口是一條終年流淌著的小河,村民稱它為臘水河,臘水河周邊是高低錯落的農(nóng)田,村里的農(nóng)房外立面被統(tǒng)一刷了白色,各式各樣的樹木環(huán)抱著農(nóng)房。 廣水市黨史市志辦朱幼林副主任全程陪同并提供了熱情地講解。 葉氏祠堂位于樓子沖村的一處地勢較高的土坡上。院墻由一塊塊地青磚砌成,側(cè)邊院墻三四米高,大門外墻足有6米高;正中間是一扇朱紅色的大門,約有一人來寬;門頭設(shè)計呈舊式拱形,歲月流逝,墻體斑駁,但是門上方的五角星和祠堂名字仍然清晰可見。祠堂大門的左右兩邊分別立著精致雕刻的門鼓石,左邊的門鼓石的圖案寓意是耕讀專家,右邊的圖案寓意是平平安安。 關(guān)于葉氏祠堂的修建過程,在當(dāng)?shù)厥且欢螐V為人知的佳話。那年恰逢洪澇災(zāi)害,許多農(nóng)戶本就家境困難,受災(zāi)后更是難以為繼。原本葉氏家族已擬定興建計劃,準(zhǔn)備召集自家人員一起動手建祠堂,但葉開寅烈士的父親感念災(zāi)民疾苦,主動提議采取“以工代賑”的方式,讓受災(zāi)農(nóng)戶前來幫忙做工,工期內(nèi)由葉家全權(quán)負責(zé)吃住,以此解決部分農(nóng)戶最基本的溫飽問題。方圓百里內(nèi)的受災(zāi)農(nóng)戶聞訊后紛紛報名參與興建,占地15廟的葉氏祠堂以最快的速度完工,受災(zāi)農(nóng)戶也通過做工渡過了洪災(zāi)后最艱難的日子,老百姓們對葉開寅烈士一家的善心善舉無不稱贊。 葉氏祠堂是一處重要革命遺址。葉開寅多次在此秘密開會,組織發(fā)動革命斗爭活動。 當(dāng)天前去瞻仰拜訪的人不算多,葉氏祠堂周邊少了些熙熙攘攘,多了些寧靜質(zhì)樸。 一行人懷著無限敬仰,邊走邊看,緩慢前行。 伸手撫摸了那充滿歷史感的墻壁,厚實的人文氣息撲面而來,仿佛能夠感應(yīng)到樓子沖村的過往,歷經(jīng)風(fēng)風(fēng)雨雨洗禮后,革命遺址的威嚴肅穆絲毫不減。 站在祠堂門口,清風(fēng)徐徐,花香縷縷。 時至初春,各類小草破土而出,柔柔地拂著褲管。臘水河對岸的幾片農(nóng)田里,油菜花已經(jīng)悄然綻放。河周邊叢林里的枯樹枝已慢慢冒出了綠芽,四周還圍繞著各式各樣的小野花。 抬眼遠眺,遠處是連綿起伏的群山,厚重的云朵,遼闊的田野,大片的新農(nóng)村小洋房。通村公路依著洋房,像一條白色的絲帶彎曲纏繞。 在這樣一個美麗和諧的春天里,更加適合追憶往昔崢嶸歲月,感恩革命先烈舍生忘死為我們換來的新生活。 在一棵高大的皂莢樹下,葉開寅烈士的侄兒為我們生動地講起了有關(guān)葉開寅的故事。 故事不算長,但足以催人淚下。 葉開寅,廣水臘水河人,1907年出生于一個普通的鐵路工人家庭。原籍湖北孝感東小河聶家場,本姓聶。清朝末年,其祖父舉家遷居廣水,在納水河定居下來。因擔(dān)心孤門獨姓受人欺侮,故將“聶”姓改為納水河一帶的大姓“葉”。 葉開寅1歲喪父,7歲時母親把他送到納水河一所私塾讀書。納水河位于京漢鐵路廣水車站的入口處,交通便利,消息靈通,私塾先生常向?qū)W生講些時事。15歲那年,葉開寅輟學(xué),到廣水火車站修配廠當(dāng)鐵匠。1925年,上海爆發(fā)了五卅慘案,全國各地掀起了聲援五卅反帝愛國運動熱潮,應(yīng)山城關(guān)和廣水各界都舉行了聲援大會,葉開寅也隨鐵路工人參加了游行。 1926年8月,葉開寅正式加入工會組織,并成為工會的一名積極分子。同年10月,駐廣水的北伐軍第八軍第四師政治部派出政工干部,在廣水火車站組織了進步團體“青年社”,葉開寅是首批被吸收到“青年社”的社員。他經(jīng)常與社友一起集會,聽取政工人員宣講革命道理,參加游行示威等愛國活動。同年12月,京漢鐵路總工會廣水分會正式成立,同時成立工人糾察隊,葉開寅是糾察隊的一名隊員。他愛憎分明,常與其他糾察隊員一起,捕捉土豪劣紳,參加各種會議,還站崗放哨,維持公共秩序,不久就成為工人糾察隊的積極分子,后來加入了中國共產(chǎn)黨。1927年11月,葉開寅擔(dān)任中共應(yīng)山縣委工運部長,組織工人支援應(yīng)山農(nóng)民斗爭。 1928年初,葉開寅任中共湖北省委常委。同年6月,中國共產(chǎn)黨第六次代表大會在莫斯科召開,葉開寅作為湖北省代表出席了大會,并作為代表發(fā)言。由于葉開寅長期做革命實際工作,積累了豐富的革命斗爭經(jīng)驗,在簡短的發(fā)言中,先介紹了京漢鐵路南段的工人運動和革命斗爭情況,接著用無可辯駁的事實對盲動主義進行了抨擊。雖然當(dāng)時葉開寅只有21歲,但他那流利的口才,精辟的見解,贏得了與會代表的贊賞。由于葉開寅有實際工作業(yè)績,又在六大期間顯露出才華,隨后他被選為中央審查委員會候補委員。 1929年,葉開寅回廣水領(lǐng)導(dǎo)工人鐵路運動,由于叛徒告密,被國民黨反動派逮捕,被關(guān)進湖北監(jiān)獄,敵人軟硬兼施,時而以高官厚祿引誘,時而嚴刑逼供,企圖將湖北的黨組織徹底摧毀,但葉開寅把自己的生死早就置之度外,在敵人面前堅貞不屈,表現(xiàn)了共產(chǎn)黨人的崇高氣節(jié)。敵人氣極敗壞,不久便將葉開寅槍殺于武昌通湘門外。 英勇就義那年,葉開寅年僅22歲。 22歲啊,在如今這個時代,那是剛剛走出大學(xué)校門的青年,興許臉上還帶有幾分稚嫩懵懂,還被父母捧為手心里的寶。而葉開寅烈士卻在風(fēng)華正茂的年紀(jì),選擇了投身革命事業(yè),選擇了為國捐軀,成就大義。 春風(fēng)浩蕩,喚醒萬物,也將一抹抹紅色記憶吹落在了我們心底。 講故事的人講到哽咽,聽故事的人濕了眼眶。大家許久都沒有說話,每個人都陷于了沉思。 曾經(jīng)看過一段關(guān)于某歷史劇的評論,寫的非常貼切。評論里寫道“那個時期的中國,就像了一個病入膏肓、奄奄一息、在一次次看不到希望的打擊中渾渾噩噩坐等死亡的老人。但看這部劇的每一個人,無一不會心潮澎湃。因為那一代人從沒有停止他們的探索,熱血和信仰”。 以葉開寅烈士為代表的革命先輩們正是如此啊,他們在國家危難之際站了出來,拋頭顱、灑熱血,堅守初心使命,與敵人頑強抗?fàn)帲敝辽淖詈笠豢蹋瑥臎]有放棄過革命理想信念。 哪有什么歲月靜好,不過是有人負重前行。 行走在葉開寅烈士故里,深受其精神感召。透過樓子沖村的一草一木,一磚一瓦,都仿佛能看見那個兵荒馬亂的戰(zhàn)爭年代,看見無數(shù)個像葉開寅烈士一樣的革命前輩們,他們那剛毅篤定的眼神、義無反顧的身影和無懼艱難、無畏犧牲、“敢叫日月?lián)Q新天”的英雄氣概。 一行人在葉氏祠堂虔誠地合影,然后揮手與村民告別。 臨別時,臘水河的水依舊緩緩流淌著,細流涓涓,無聲無息,像葉開寅烈士生前一樣的沉穩(wěn)淡然。一排排的白楊樹靜默地佇立著,像是志愿守護英雄故里的衛(wèi)士。幾只春燕一會兒振翅奮飛,一會兒貼著河面盤旋,似乎想留下我們,將許多許多的革命故事一一與我們訴說。 離開村莊后,我的心久久不能平靜,葉開寅烈士的事跡一幕幕地浮現(xiàn)在眼前,明明只是去了趟烈士故里,卻感覺是從戰(zhàn)爭年代穿越回來,親眼目睹了革命先烈那些奮不顧身的場面,思想受到了震撼,靈魂受到了洗禮。 紅日升在東方,其大道滿霞光。人民日報曾發(fā)文,指出“當(dāng)年革命先烈的憧憬,今天已化為燦爛的現(xiàn)實”。今時今日,祖國繁榮昌盛,人民安居樂業(yè),我們這代人何其有幸,能夠生于這樣安定祥和的時代。 一代人有一代人的長征,一代人有一代人的使命,一代人有一代人的擔(dān)當(dāng)。在建黨百年之際,我們尋訪紅色足跡,緬懷革命先烈;用心聆聽紅色故事,感悟英雄事跡;更應(yīng)傳承紅色精神,牢記初心使命。借用《覺醒年代》里李大釗先生的一句臺詞:我真心希望大家能夠雙腳踩在泥土里,一步一步地,踏踏實實地,走好每一步路。而且我相信勝利一定會屬于我們。因為,我們已經(jīng)在路上了。 |