【編鐘第3期·建黨百年專號】半世沉冤化甘露

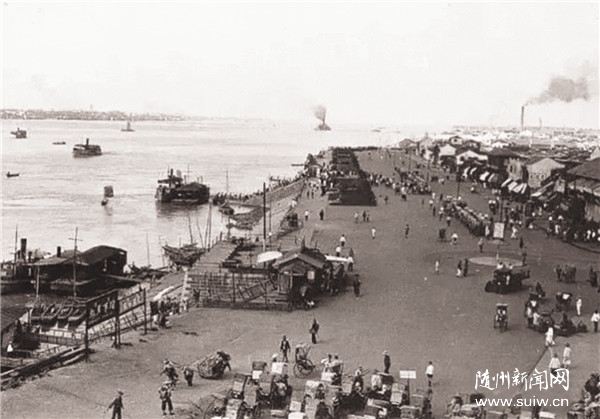

銜筆書史 1991年,時任中華人民共和國副主席的王震上將,接到了一封署名為馬希良的信。 對于這個名字,王震并不陌生—— 早在抗日戰爭時期,原名馬興的馬希良,就是359旅里著名的“小秀才”,曾經在《新華日報》、《解放日報》上發表過不少文章,王震還專門把他調進了教導連,鼓勵他好好學習,做359旅的“大筆桿子”。 新中國成立之后,馬希良轉業到湖北省群眾藝術館工作,此后的40多年里,兩人一個在新疆、一個在湖北,再也沒有見過面。 如今,這位昔日的老部下,為何又會突然來信呢? 拆開信封,一件塵封了45年的舊事,重新浮現在王震上將的眼前...... 1000擔救命糧 1945年10月,王震率領的南下支隊重新恢復了359旅番號,與新四軍5師、嵩岳軍區部隊以及晉冀魯豫軍區的一部分隊伍勝利會師,組建起了聲名赫赫的中原軍區。 這時,抗日戰爭雖然已經勝利,但王震等中原軍區領導人,卻絲毫不敢放松警惕,因為,老對手蔣介石又要來了—— 在建立之后不久,中原軍區便已經開辟出了橫跨河南、湖北、安徽等多個省份、60多個縣的解放區,并成為了全國解放區的前哨陣地。 用蔣介石的話說,中原軍區的存在,可以“北出黃淮平原,以擾中原;南下武漢,以窺兩湖;西進隨(隨縣)棗(棗陽),以擾荊(荊州)襄(襄陽);并可切斷我平漢路中原之大動脈!” 正因如此,中原軍區成了蔣介石的眼中釘、肉中刺,必欲除之而后快。 雖然在此時,《雙十協定》剛剛簽訂,蔣介石也不敢公然發動大規模進攻,但搞搞小摩擦、拉拉封鎖線,這個膽子,蔣介石還是有的。 1945年底,在蔣介石的指使下,中原解放區附近的小股國民黨軍隊,開始頻繁地發起蠶食式的進攻,想要逐步壓縮解放區的面積,最終達到消滅中原軍區主力的目的。 為了保衛勝利果實,中原軍區奮起反擊——從11月9日開始,時任中原軍區副司令員兼參謀長的王震指揮359旅,在湖北棗陽、河南唐河等地,與國民黨進犯部隊進行了多次戰斗,連戰連捷,大大挫敗了國民黨軍的囂張氣焰。 1946年1月,按照中原軍區部署,王震率359旅進入湖北隨縣,駐扎在涢水河畔的環潭鎮一帶,在此扼守中原解放區的西南門戶。 然而,剛剛到達環潭鎮不久,359旅就遇到了麻煩—— 這一年,湖北的冬天異常寒冷。幾場大雪下來,環潭鎮通往外界的道路全部被封,數千戰士的吃喝供應成了大問題。 眼見部隊的存糧一天天減少,359旅旅長郭鵬、政委王恩茂急得團團轉,一個勁地催著軍需干部想辦法搞糧食。 然而,幾天過去了,外出籌糧的干部們一個個垂頭喪氣地回來了,帶回的結果非常一致——籌不到。 環潭鎮雖然號稱“小漢口”,但卻是個“七山二水一分田”的地方,城鎮的繁榮,大半依賴于便利的河運條件。如今大雪封山、河流封凍,百姓手里的余糧也緊張得很,實在拿不出多余的糧食供應部隊。 郭鵬和王恩茂湊在一起合計:如果再這樣持續下去,用不著國民黨的軍隊來打,我們自己就撐不住了! 無奈之下,郭鵬和王恩茂決定,只能向地方的同志們求援了。 經過聯絡,兩人找到了時任中共鄂北行署的專員李實,向他描述了部隊當前的困境,希望地方上的同志幫助解決。 出乎郭鵬和王恩茂的預料,李實答應得非常痛快:“部隊地方是一家,你們受困,我們一定幫忙。給我幾天時間,保證完成任務!” 見李實拍了胸脯,郭鵬和王恩茂喜出望外,高高興興地回到了部隊。 然而,他們不知道的是,這時的李實,才真的是“壓力山大”。 中共鄂北行署,聽起來名頭響亮,但實際上,李實的手下只有寥寥幾個工作人員,就連個相對固定的辦公場所都沒有。 靠著這點人手,要在短短幾天里籌集數千人馬的糧食,簡直是天方夜譚。 雖然困難重重,但話已經說出去了,沒辦法,李實只得把所有工作人員都動員起來,開始四處籌措糧食。 忙活了好幾天,成績卻讓人喪氣——行署所有工作人員跑斷了腿、磨破了嘴,籌到的糧食還是少得可憐,壓根派不上什么用場。 就在這時,李實突然靈機一動:我怎么把這家人給忘了?! 李實想到的,是環潭鎮廖家寨的開明士紳廖友湘家。 在環潭鎮上,廖家算得上首富——廖家不僅在本地坐擁大片土地,在湖北應城縣等地的石膏鹽礦里,也有大筆股份,可謂財源滾滾,日進斗金。 與一般的地主不同,廖家雖然家財萬貫,卻向來不愛結交國民政府的官老爺,多次拒絕國民政府的任命邀請,有點“躲進小樓成一統,管他冬夏與春秋”的意思。 特別是抗戰開始后,廖友湘的兒子、思想開明的廖復初開始參與家事,曾經私下里多次向新四軍5師捐款捐物,也算是為抗戰事業出過力。 有了這層關系,李實決定,要到廖家寨里走一趟。 但不巧的是,當李實上門拜訪時,廖友湘、廖復初父子正在鹽礦上料理生意,家中能管事的,只剩下了廖友湘的母親、一個已經90高齡的老太太。 看著這位拄著拐杖、老態龍鐘的老婦人,李實心里不禁有些打鼓:這糧食,能借出來么? 沒想到,當李實說明來意時,老太太說出的話,卻讓他敬佩不已:“共產黨的名聲,這幾年我老太太也聽說過不少,那是信得過的。我們廖家雖然凡事不愛出頭,但也是明白事理的,不是守財奴!李長官的要求,我們一力承擔,說個數吧!” 老太太的這一番話,讓李實又驚又喜,他連忙掏出早就擬好的、蓋有中共鄂東行署大印的借條,恭恭敬敬地放到她的面前,說道:“我們只借用1000擔白米,等到今年秋天,一定如數奉還!” 老太太瞅了一眼借條,點了點頭,對管家說道:“吩咐下去,開糧倉,套車!再拉上些肉、菜,一起送去!” 說完,老太太拿起借條,兩手一分,借條就被撕成了兩半。老太太對李實說道:“這借條毀了,這批糧食,就算廖家捐獻的吧......” 一封特殊的來信 從廖家大院走出的那條長長的運輸隊,不僅解了359旅的燃眉之急,更永遠銘刻在了李實的心頭。 正因如此,數十年之后,當李實委托老朋友馬希良,代他執筆撰寫回憶錄時,便著重談到了這段往事。李實感慨地說道:“什么叫得民心者得天下,這就是最好的例子!” 1990年初,李實的回憶錄出版了,隨后,不少雜志都進行了摘編轉載,特別是《我為359旅籌軍糧》這一篇,讀者反響頗為熱烈,作為執筆人的馬希良,自然也小小地“火了一把”,接到了不少讀者來信,對他的文章大加褒揚。 然而,1990年秋天,一封特殊的讀者來信,卻讓馬希良吃了一驚—— 這封信的開頭是這樣的: “馬希良先生,由你記錄整理、李實口述的文章《我為359旅籌軍糧》,讀后令我感慨萬千。 您在大作中所寫之‘廖家’即敝人之家,廖復初即敝人......" 自己文章中的當事人居然還活著,這讓馬希良頗為驚喜,但當他接著讀下去的時候,卻有些坐不住了—— 在解放戰爭全面打響之后不久,廖復初的祖母和父親就相繼謝世,廖復初成了廖家新一代的家長。 到了1948年,國民黨軍在正面戰場上節節敗退,各方大員成了驚弓之鳥,開始拼命地盤剝搜刮民脂民膏,好給自己留下一條后路。 在這種情況下,應城縣的石膏鹽礦,就如同一只會下金蛋的母雞,自然逃不過這些國民政府官員的手心。 為了保障自家的利益,廖復初在無奈之下,出任了應城石膏鹽礦的自衛隊隊長。有了這個身份和手下的百十桿槍,廖復初才能更好地與當地的官員周旋。 然而,剛上任不久,礦上就出事了—— 1948年的一天,礦上突然闖進來一群面露兇光、荷槍實彈的警察,從工人中抓出3個人,不由分說便將他們五花大綁,押上車帶走了。 聽到工人的報告后,廖復初連忙趕到縣警察局,拿出自衛隊長的派頭,要求他們盡快放人。 沒想到,警察局長比廖復初還橫,趾高氣揚地說道:“廖隊長,已經查明,這3個人是共產黨。你要是識相的話,就少插手!” 警察局長的話,讓廖復初心里“咯噔”一下,他強笑著說:“不可能吧?這3個人跟隨廖某人多年,不會是共產黨。希望局長給廖某一點薄面,高抬貴手吧!” 雖然廖復初好言相求,但警察局長卻不為所動,將他趕了出去。 回到礦上,廖復初連忙派了幾個親信,找工人打探情況,務必要搞清楚這3個人的真實身份。 沒過多久,情況便查清了:近期以來,這3個人經常在工人中宣傳共產黨的思想,警察局長所說的,十有八九是真的。 這下子,廖復初躊躇起來了——雖然共產黨和解放軍的聲勢越來越大,但“縣官不如現管”,應城縣這一畝三分地,還是國民政府說了算,一旦插手共產黨的案子,弄得不好,連自己也得搭進去! 就在這時,廖復初想起了他的祖母、想起了祖母口中那個誠懇而和氣的“共產黨長官”、也想起了這些日子以來,國民黨官員對他們家花樣百出的盤剝......廖復初下定了決心,一定要把這3個人救出來! 第二天一早,廖復初提著白花花的大洋,開始挨個拜訪應城縣里的各路“大佬”。經過上下打點,花去了大筆現洋,終于將這3名共產黨員救了出來。 雖然將人救了出來,但廖復初心知肚明,這3個人已經被國民黨盯上了,如果繼續留在應城,依舊是兇多吉少。 為了防止夜長夢多,廖復初給了3人一筆錢,并派人連夜將他們送到了武漢躲避,這才徹底放下心來。 1949年4月,應城終于迎來了解放。 在解放應城的過程中,廖復初命令礦上的自衛隊員放下武器,敲鑼打鼓地歡迎解放軍進駐石膏鹽礦。 由于廖復初的良好表現,應城解放之后,他被推舉為石膏鹽礦的民意代表,參加了應城縣各界人士代表大會,為石膏鹽礦恢復正常生產、維持應城縣的經濟穩定做了大量工作,也得到了人民政府的多次嘉獎。 然而,在1951年,一場大禍卻突然向廖復初襲來——有人揭發他曾擔任礦上的自衛隊隊長,他也因此被關押審查了。 在審查期間,又有人揭發,廖復初的祖父,曾經帶領家中的佃戶,與段德昌烈士率領的湘鄂西紅軍發生過對抗! 這兩樁“罪名”,讓廖復初百口莫辯,在這一年,廖復初被應城縣法庭判處無期徒刑,開始了一段漫長而辛酸的牢獄生涯。 39年之后,也就是1990年6月,廖復初終于被釋放出獄,這時的廖復初,已經變成了一個風燭殘年的老人。 唯一使廖復初慰藉的是,在這39年里,他的妻子一直沒有改嫁,而是辛辛苦苦地將幾個孩子拉扯長大,都在武漢成了家。 然而,根據當時的戶籍政策,廖復初只能回到原籍應城生活,如果到武漢與家人團聚,廖復初就成了“黑戶”,失去了一切應有的保障。 為此,在出獄之后,廖復初多次向當地政府提出投訴,要求平反,然而,由于相關人員多已去世,又沒有證據支持,廖復初的平反要求遲遲沒能實現。 就在這時,廖復初偶然在一本雜志上讀到了馬希良的文章,這讓他不禁眼前一亮,這才提筆給馬希良寫了信。 撿破爛的離休干部 讀完這封來信,馬希良心里沉甸甸地,作為一名359旅的老戰士,馬希良覺得,自己有責任,也有義務,為曾經幫助過359旅的廖家做些事情。 但這件事情的親歷者李實,這時已經因病去世,而廖復初曾經營救過的那3名共產黨員,更是無從找起,想要為廖復初平反,實在是困難重重。 這時,馬希良萌生了一個大膽的念頭,決定要給自己的老領導王震上將寫一封信——這也就是在本文開頭中提到的那一封信。 在這封信中,馬希良將廖家捐獻糧食、廖復初營救共產黨員以及他之后的遭遇都原原本本地寫了下來,并且誠懇地寫道: “……我們黨的優良傳統,凡是為黨和革命事業做過貢獻的朋友,我們黨不要忘記他們......懇請老首長在萬忙中,撥冗過問并幫助解決其實際困難,給廖復初以應有的政治待遇。只有如此,方可體現人民軍隊的負責精神。” 將這封信寄出之后,馬希良又按照來信的地址,專程登門拜訪了廖復初老人。 雖然在登門之前,馬希良已有心理準備,然而,當走進廖復初家的那一刻,廖復初老人的清貧生活,仍然讓馬希良感到心酸和內疚。 在臨走之前,馬希良掏出了身上僅有的100元錢,放在了廖復初老人手中,說道:“我將你的情況反映給了民政局,這是政府給你發放的救濟金,你千萬收好!” 馬希良所說的“救濟金”,不過是馬希良擔心廖復初拒絕,而臨時想出的托辭——在馬希良看來,廖家曾經幫過359旅的大忙,如今,正是自己這個359旅老戰士替部隊報恩的時候了。 有人可能覺得,這100元錢實在不起眼。但在1990年,武漢市的社會平均月工資不過184.83元,這100元錢,已經算是價值不菲了。 雖然馬希良是離休干部,但由于妻子沒有收入,自己身體情況也欠佳,要定期拿出100元錢補貼廖復初老人,也是相當困難。 在這種情況下,馬希良平生第一次動起了“創收”的腦筋——他將目光投向了距離自己家不遠處的一座“垃圾山”。 此后,馬希良便手持著一個長長的竹夾子,背著一條麻袋,出沒在垃圾山上。 凡是能換錢的廢品,都被他收集起來賣給收購站,換來的錢,每積攢到100元,他便寄給廖復初,而寄錢的借口,仍然是一成不變的“救濟金”。 馬希良的行為,讓很多不明其中曲折的人們難以理解。在他們看來,身為離休干部,還要去撿破爛,理由只有一個——想錢想瘋了。 于是,在馬希良所居住的小區內,一時間物議如沸,人們在他背后指指點點,“錢串子”、“吝嗇鬼”的稱號都加在了馬希良的身上。 然而,馬希良卻處之泰然,他心中的想法只有一個:“廖家的事情,不明真相的人可以不管,但我既然知道了這件事,就絕不能放著不理!” 尾聲 在讀過馬希良的來信之后,王震上將感慨萬千,當即做出批示,要求重新審核廖復初的案件。 1991年國慶節,應城法院給廖家發去了判決書:撤銷原應城縣礦區人民法庭特刑字第11號刑事判決,宣告申訴人廖復初無罪,給予一定補償...... 得到消息之后,馬希良又一次趕到了廖復初家,兩位老人相擁而泣,流下了幸福的淚水...... 在廖家的大門上,高高掛起了一副由馬希良親筆撰寫的對聯: 半世沉冤化甘露,一生喜淚頌黨恩! |