處漢水之東、隨棗走廊的隨州,古稱曾國、隨國。追溯其歷史,有文字可考的曾國建成(城)史最早見于商代(距今3600多年)。到西周早期建成了曾隨國,其國祚繁榮綿延至戰國晚期,開國之君是西周重臣南宮適。

說起南宮適(kuò),他在神魔小說《封神榜》中可能不是一個關鍵性的人物,但在殷周之際,卻是舉足輕重的風云人物,比孔子時代的那位南宮適要早得多。回望歷史的天空,人們會驚訝地發現,對南宮適這樣的風云人物,《史記》及其他文獻資料僅記其早期活動,而對周滅商后的南宮適則隱而未記,這種歷史性的遮蔽,將南宮適及其家族神秘化了。今天的考古學研究,向我們展示了這樣一個史實:南宮適是南國文化的開創者,是他開啟了曾隨國歷史的新紀元。

”的記載,主要有三種含義,一是人名,如“曾令歸”;二是地名,如“祭于曾”(在曾這個地方舉行祭祀活動);三是方國名,如“王師于曾”(商王率師駐扎在曾國)、“畢以眾曾伐召方”(讓畢率領曾國的眾人去攻伐召方)、“令從曾”(命令率領曾國的軍隊),等等。這些殷商甲骨卜辭中“曾”的寫法,與隨州地區西周早期葉家山墓葬曾侯諫圓鼎上的銘文“曾”的寫法一樣,下面都沒“日”字;其他西周早期曾侯墓葬如曾侯白生、曾侯犺墓出土的青銅器銘文,也都是“

”的記載,主要有三種含義,一是人名,如“曾令歸”;二是地名,如“祭于曾”(在曾這個地方舉行祭祀活動);三是方國名,如“王師于曾”(商王率師駐扎在曾國)、“畢以眾曾伐召方”(讓畢率領曾國的眾人去攻伐召方)、“令從曾”(命令率領曾國的軍隊),等等。這些殷商甲骨卜辭中“曾”的寫法,與隨州地區西周早期葉家山墓葬曾侯諫圓鼎上的銘文“曾”的寫法一樣,下面都沒“日”字;其他西周早期曾侯墓葬如曾侯白生、曾侯犺墓出土的青銅器銘文,也都是“ ”。另有卜辭“乙未卜,貞立事于南,右從我,中從輿,左從曾。十二月。”商朝的軍隊有右、中、左“三師”的編制,“從”即率領,“我”“輿”“曾”都是方國名。這里記載的是商王武丁親自率領商軍三師,分別在“我”“輿”“曾”的配合下,征伐南國荊楚的一次重大軍事活動。這些都意味著,至少在商代,“

”。另有卜辭“乙未卜,貞立事于南,右從我,中從輿,左從曾。十二月。”商朝的軍隊有右、中、左“三師”的編制,“從”即率領,“我”“輿”“曾”都是方國名。這里記載的是商王武丁親自率領商軍三師,分別在“我”“輿”“曾”的配合下,征伐南國荊楚的一次重大軍事活動。這些都意味著,至少在商代,“ ”就在漢東之地存在了,至春秋早期,這個“

”就在漢東之地存在了,至春秋早期,這個“ ”字下面增加了一個“日”字,如棗陽郭家廟曾國墓遺物銘文中的曾字都加寫了“日”字。此時的曾國為何要在“

”字下面增加了一個“日”字,如棗陽郭家廟曾國墓遺物銘文中的曾字都加寫了“日”字。此時的曾國為何要在“ ”這個字下面增加了一個“日”字,其中包含怎樣的歷史變故,有待于繼續探討。

”這個字下面增加了一個“日”字,其中包含怎樣的歷史變故,有待于繼續探討。 南宮適是殷周之際許多重要歷史事件的參與者,其中就包括經營了曾隨國。

早期,南宮適作為“文王四友”之一,因在武王伐紂的戰爭中功勛卓著,而奠定了曾隨國強盛的基礎。這一階段的南宮適,歷史記載了他的兩個“高光時刻”:一是武王伐紂勝利后,南宮適奉命散發聚集在鹿臺倉庫的錢財、鉅橋糧倉的糧食,用來賑濟貧弱的民眾。《史記·周本紀》的原文是“命南宮括散鹿臺之財,發鉅橋之粟,以振貧弱萌隸”。二是奉命展示殷商的傳國之寶九鼎和寶玉。《史記·周本紀》的原文是“命南宮括、史佚展九鼎保玉”,這件事的文化意義重大。“九鼎保玉”是殷商王室的彝器,是祭祀重器、鎮國之寶。特別是九鼎,它是國家的代名詞,夏、商、周三代都奉其為王權至高無上、國家統一昌盛的象征,后世的帝王也非常看重九鼎的權力象征,曾屢鑄九鼎。相傳夏朝初年,夏王大禹劃分天下為九州,并鑄造九鼎象征九州,在鼎上刻畫了九州圖,以宣示天下歸屬于夏。《左傳》講“國之大事,在祀與戎”,意思是,國家最大的事,就是祭祀和軍事。祭祀是國事之首,將展示祭祀重器這樣的重任托付于南宮適,讓他作為牽頭人來完成,說明他不僅堪當重任,還對彝器的擺放及禮義、禮制很熟悉。早期的南宮適是“馬背上的英雄”,是“糾糾武夫”,同時也是“文化人”。他因功勛而進入受封者的行列,這為受命到南方創立周室經營南國的戰略支點奠定了基礎。

晚期,南宮適經歷了“伐反虎方”的大事件,在南國建立一個“君庀淮夷,臨有江夏”的曾隨國。從史料記載看,西周初年(據夏商周斷代工程是公元前1046年),周天子將召公奭封于燕,將畢公高封于畢,將姜子牙封于齊,將周公旦封于魯,雖然南宮適的封地不明,但所幸曾侯璵編鐘銘文記載,南宮適奉命到南方“君庀淮夷,臨有江夏”,他是“南公”或南國之長。南宮適“營宅汭土”,“營宅”就是筑城或建國,這就是曾隨國。聯系這些史料推測,曾隨國始封于公元前1046年或之后不久,文獻記載為隨,是周王室震懾江漢異族的戰略要塞。

“汭土”這個地名,在《左傳·莊公四年》也出現了:“莫敖以王命入盟隨侯,且請為會于漢汭,而還。”意思是,楚國的權臣莫敖以楚王的名義進入隨國與隨侯結盟,要求隨侯在“漢汭”這個地方進行談判。“漢汭”在漢水最大支流——府河的轉彎處,葉家山西周墓地正在這里。考古文獻中曾隨國的宗廟都在“漢汭”,“漢汭”正是南公的國都所在地,是曾隨國新的歷史起點。

在文獻史學上,西周以隨為支點開辟南國的故事,最早的記載是“昭王南征不復”。此前開辟南國的事,現在全無明文可見,不過青銅銘文卻有了說明。周王室殖民行軍重地的“南國”,地近于成周(今河南洛陽一帶),有的直屬于周王室,有的分封于諸侯。著名歷史學家、古典文學研究專家傅斯年指出,直屬于周王室的,叫“周南”;分封于諸侯的叫“召南”。“周南”在周朝的疆域之內,而“召南”則在周朝疆域之外,由重臣方伯(一方諸侯之長)統領,其領袖之國就是曾隨國,因此說“漢東之國,隨為大”。

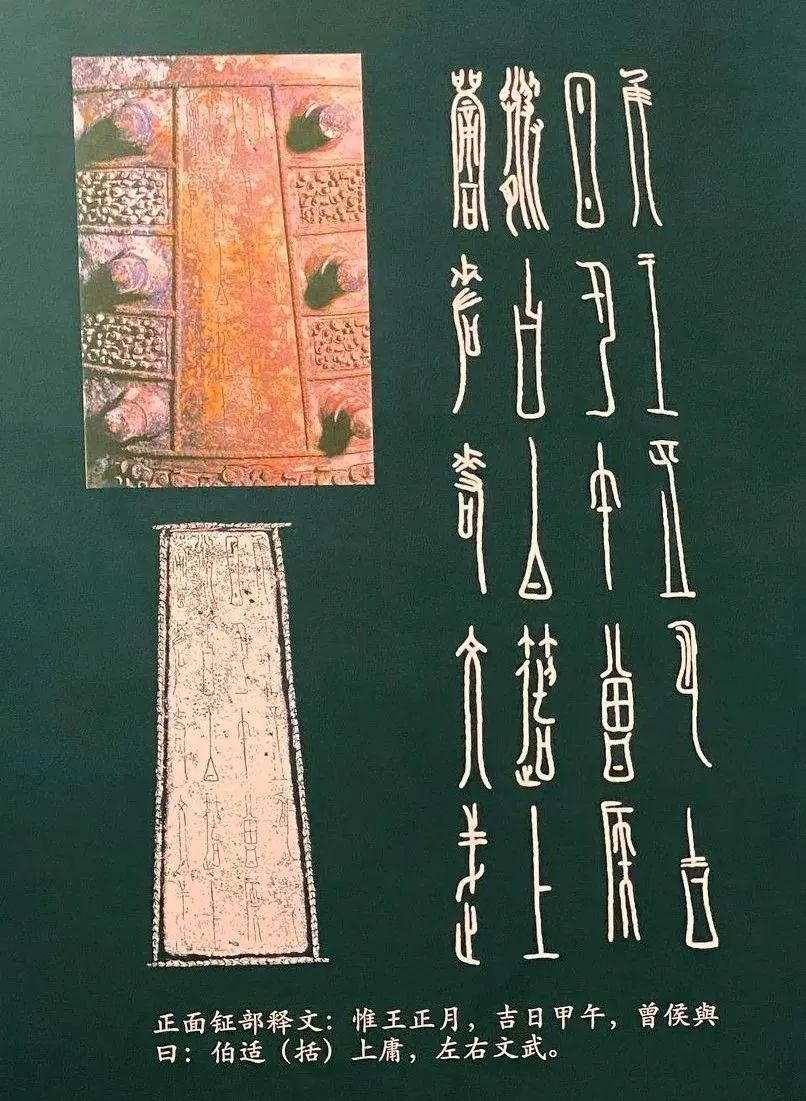

周成王之后的南公或南國之伯,在《詩經》中稱為召伯虎,此時南宮適或已不在人世。召伯虎,又稱召虎,《詩·大雅·江漢》還詠頌過這個人物。比較一下曾侯璵編鐘銘文對“南公”來江漢鎮淮夷、理江夏的追述可以得知,曾侯璵編鐘銘文所記載的南公“伯適”,曾參與了討伐殷商的戰爭,那他就比召伯虎要早。以此推測,南宮適先后經歷了文王、武王、成王三世,這與葉家山墓葬的年代大體在周成王、周康王康、周昭王時期可以相印證。南宮適是受封的首任南公,犺是第二任,而召虎接任南公可能在犺之后。南宮適的封地曾隨國擁有“君庀淮夷,臨有江夏”的權重,所以他是南國之長。這就不難理解,作為后起之秀的楚國“欲以觀中國之政”,他要稱霸一方,為什么首先要伐隨。原來,曾隨地處戰略重地,是周室在南方的代表,伐隨其實就是討周。

南宮適早年“展遷”王室彝器所掌握的青銅禮義文化,構成了曾隨國的文化基因。中國南方在沒有曾隨文化之前,已經有了良渚文化、屈家嶺文化、石家河文化、西花園文化等發達的烈山氏文化。烈山氏文化有文字、有學說,隨州淅河的西花園遺址、洛陽的金雞嶺遺址,已發現了文字性的符號。《中庸》講“寬柔以教,不報無道,南方之強也。君子居之。”意思是,對人以寬柔來教化,不報復無道的人,是南方人的個性和過人之處,賢人君子很多在南方。南人崇拜神農,夏之前尊烈山氏之子叫“柱”的為社稷神。南宮適及其后代到南國后,也重視農業、崇拜神農,不過卻用了自己的先祖后稷(棄)代替了烈山氏之子“柱”。對于這個影響了中國文化史走向的重大事件,《禮記·祭法》是這樣記載的:“厲山氏之有天下也,其子曰農,能殖百谷;夏之衰也,周棄繼之,故祀以為稷。”引文中的“農”,其他典籍記作“柱”。這樣就形成了以“稷”為宗、兼容烈山氏卓異文化特質的“曾隨文化”。

1978年曾侯乙墓葬發現后,人們對“曾隨文化”又有了全新的認知:它是軸心時代人類罕有的中國南方文化的瑰寶,是中華文明的重要組成部分。“曾隨文化”是崇拜神農的文化,而又以精美精致的青銅禮樂之制為經典,不僅造就了曾隨國文化的強大基因,還是先秦時期人類物質文明和精神文明到達巔峰的見證。而南宮適,正是為這座巔峰的形成而作出開創性貢獻的人!